【讲座】图像改良——京派传统画家作品中的“非传统”因素2012-02-24

各位朋友,早上好!欢迎大家来到北京画院美术馆。这是我们2012年关于京派绘画研究很重要的一个学术讲座,它具有非常清晰指向性的题目:图像改良——京派传统画家作品中的“非传统”因素。我们今天请到了历届主讲人中最具青春感,也是最年轻的杭春晓老师。杭老师是中国艺术研究院美术研究所副研究院、博士,近年来他的研究在国内颇受瞩目。他不仅仅是美术史研究学者,也是一位策展人。前段时间在网上看到他的一篇文章:点击率非常高的“画无中西与画无古今——身份焦虑中的中国画之反思”。这个题目恰恰也是北京画院画家、研究者以及美术馆人每一天都在思考的问题。讲座结束之后大家可以到网上去查一查。今天的讲座应该是一个别开生面、富有生意、创造性,带有一种激情的讲座。他在每一次讲座和每一次学术交流会上的发言都能得到一片喝彩之声,下面有请杭春晓博士来做今天的讲座,大家欢迎。

首先感谢北京画院给我这个机会,使我可以把一些也许不是很成熟的研究成果与各位同仁分享,我会尽量把自己所体验过的一些东西传达给大家。我觉得在对绘画史的研究或对绘画的体验中,很多人认为绘画史的研究是在为历史或现在的画家做裁判员。但是在我看来不论是绘画史的研究,还是对当下绘画创作的关注,其任务不是裁判员,而是多一种体验和多一层经验化的生活感受。比如我昨晚写了一篇文章,我一直在思考的一个问题就是我们对日常生活的“视而不见”。比如大家从各个地方来到北京画院,由于你的目标太明确,路上很多视觉存在物都会被你那个非常确定的目标所屏蔽掉。所以,在绘画阅读中也会发生这种情况,我们一直在想艺术有什么作用?艺术是提供一种新的视觉感官世界,而这个感官世界可以提醒我们用眼睛重新进入生活。我们时常在过于熟悉的场景中,视觉形象、视觉符号在我们眼睛中穿越的过快。在一个非常明确的目标中,怎样才能拉开重新发现的纬度,这不仅是我们在艺术史中可以获得的一种经验,同时也能反过来使我们重新获得对生活的经验。在我看来,这才是艺术史研究以及艺术体验的最大收获,而不是给艺术做裁判员。由此反观历史,我们对历史的理解是不是也会出现这种情况呢?对历史趣味的把握从哪里来呢?恰恰就是从这样一个过往的、被过于目标化的阅读中摆脱出来。比如,被过于目标化的阅读就是“京津画派”。我今天拿的这个题目想要揭示的是:题目里面有两个点是矛盾的:“北京传统派画家”便是在经验史中、历史的感知中,他已经被定位为传统画家中的“ 非传统”因素。我想用这个名字告诉大家第一个“传统派”比如是“来北京画院”这个确定的目标,这个目标是在艺术史中已被他人界定、确定为知识的目标。在20世纪的中国比较流行搞画派,去年我去四川,他们成立了一个巴蜀画派,并让每位参加活动的人讲出自己如何看待巴蜀画派。这就属于一种设定,设定出一个名词。请不要小看这个名词,他会影响日后我们对某一类创作的看法,比如 “岭南画派”。为了让自己能够追溯到这条线索,只要在岭南的人都称自己为“岭南画派再传人”,于是把自己梳理到“二高”一层。实际上从“二高”到关山月已经有了很大的变化。问题在于我们现在一讲到 “岭南画派”,“ 岭南画派”的概念就会影响我们今天对一些作品的判断,这个判断反过来甚至会影响你对“二高”这个层次的判断,岂不知“二高”、关山月他们已经有了极大的差异。有了“海派”、“岭南画派”的概念,于是在80年代开始,围绕京、津地区一群民国时期的画家有组织,有纪律地围绕着“湖社”周边,形成了一个强大的势力,但这个强大的势力却没有被确定为一个明确的派别。于是在80年代开始有学者专门提出“京津画派”的概念,天津人民美术出版社对此推动不已,推出“京派”、“海派”、“岭南画派”三本大画册。于是这些年“京津画派”的概念逐渐在学术界出现开来。我们不想去探讨“京津画派”的概念,这个概念在我看来也许和“岭南画派”一样,只是一个说法而已。我认为更关键的在于,“京津画派”为什么在建国后的很长一段时间里被屏蔽,乃至于在当时京津地区有一批很重要的画家在20世纪下半叶的知识梳理中是被忽略的。除了少数如齐白石的画家,齐白石在建国后成为一个神话,当然建国前他也是一位很重要的老画家。齐白石从40年代开始逐渐引人注意,但是他真正成为神话是在建国后。1942年的延安文艺座谈会强调文艺来源于民间,文艺要反哺于民间。那时文学盛行“工人文学”,找工人出身的标杆,强调文学是工农群众自身的,工农群众要有自己的创造力。齐白石的农民身份很符合时代的要求,他的身份代表了人民艺术家。只有齐白石这样的艺术家被大家广泛接受,才代表人民艺术的成功。

在这样一个线索下,“京津画派”里面大部分画家是围绕湖社为中心的一批画家,他们的创作很多是以传统题材或传统文人画的题材,以传统中唐宋那种经典的题材为创作对象。1947年北京发生了一件事,即徐悲鸿和中央美院三教授的罢教冲突,这代表了学院体系和北京这一批传统派画家之间的冲撞和矛盾。当时徐悲鸿对整个中国画美术教学和改革的影响是把中国画传统方法的和西方方法都简单化,用例如A+A=B的方式进行所谓中国画的改革。这一点在20世纪下半叶,在今天一些创作的流弊中可以看出是并不成功的。但是在1947年到1949年,乃至1949年以后徐悲鸿退出了权利舞台后,他的中国画教学改革依然影响到整个中国画创作。但是他的这种方法存在很大问题,徐悲鸿在1947年驱逐了三教授之后,北京很多画家都流向了天津美院,因此在北京地区中央美院的体系越来越干净了。1950年徐悲鸿为这批人定了性,他在一次重要讲话中说:“五四运动虽然爆发在北京,这是一个充满着革命的地方,但是在绘画领域中它确实着实的保守,一批传统派画家以保守的方式固步自封,阻碍了美术革命进一步前进。”徐悲鸿在当时也是被神话的人物,但是他与齐白石的被神话还有区别。徐悲鸿被神话在于他强调绘画在实际功用中有宣传作用,徐悲鸿对艺术的功用主义在建国后也是符合政治需求的,同时他又掌握着话语权。他对北京这批除了齐白石以外的传统派画家是持否定态度的。建国后没有书画市场,很多画家的画卖不掉,在开文艺座谈会的时候一些老画家反映说很多画家靠画暖水瓶为生。因为当时资产阶级被打垮,没有人买画了。我党把一些画家安排在文史馆和画院中,因此建国后的一些老画家也在被动的描绘新中国。比如陆俨少这样的传统画家在建国后画了很多表现大革命、大生产的作品,北京的画家也一样。政治需求决定了我们对其绘画的判断:保守、固步自封、代表传统顽固不化的绘画。这样一个判断被鉴定完,进入我们的大脑中,成为我们重新面对绘画判断一个预设的经验,这就是我题目中前一个“传统”的概念。这个“传统”是来源于只是经验的传统,来源于被历史化的传统,来源于已经被规定好的阅读方向的传统。第二个“非传统”相对于第一个我们经验中的“传统”概念,代表艺术史保守、惰性的艺术家。

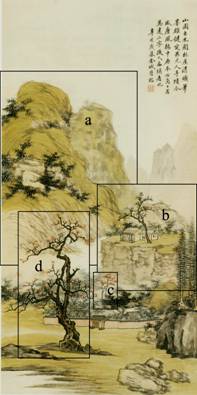

金城绘 金城背临的古人原本

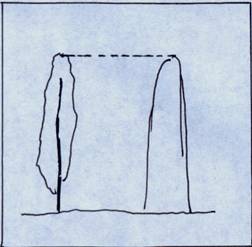

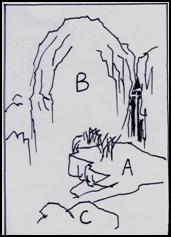

将两幅作品分为a:远山、b:近山、c:近景、d:中景过渡四个区域

我试图再寻找这批画家的状态到底是什么?在20世纪西风东渐的大背景下,难道这批画家是真的固步自封吗?难道在20世纪的中国文化中,除了革命之外就没有第二条路可走吗?讲到这里我要说一下,我对京津地区传统派画家研究的起点来源于一个设问:我觉得所有的研究一定不是一个小范围的目标,应该有大的胸怀、大的关照性和审视性会更好一点。所以在选题时,我考虑到革命的问题。革命就好比一杯水,认为这杯水变质了,那杯水才是好的水,必须要把这杯水毁掉,拿另外一杯水倒进去,就是革命的成功。所以革命在思维上都有一种方法:它假定有一个更美好的整体模式,这个模式最后会变成神话。这种思维方法存在一个预设经验,预设经验是在杯子之外人想象的一整套方案,设定一整套解决社会问题的方案,能完全替代以后整个社会变革吗?我对此是表示怀疑的。任何告诉你一整套未来明确方案的东西,把现在的东西推翻,注入一个新的东西,都是神话,最后变成被另外一些人利用的工具。20世纪给我们带来的是一整套激情动荡的革命史,以革命为风尚,甚至家庭也要革命,大家都沉浸在罗拉出走的兴奋和快活中,但是谁都没有描绘罗拉出走以后干什么。所以在革命激情动荡以外还有没有另外一条路可走?这是我研究“京派”画家最重要的起点。围绕这一点,我思考一个问题,除了口号性的革命之外,有没有一种文化渐变的历史?有没有一种温和的演进史?人就是一个被信息化和格式化的动物。在信息来源单一化的时候,是被单一信息塑造的。当社会存在多样化信息时,任何一个在文化中的个体,有没有可能完全屏蔽于这个多样化,如果能够完全屏蔽掉这个多样化,才有所谓的固步自封。这批已经影响了北京地区画坛的画家,他们的营养到底来源于什么?是不是只是单一的中国传统,还是有没有别的东西?记住他们生活的时代是整体上西风东渐的时代。围绕这点,我逐渐去寻找这批画家。首先我找到的是陈师曾先生,陈师曾在1920年出版了非常著名的《文人画的价值》这样一篇带有宣扬中国传统文化价值的文章,但是在1912年陈师曾还专门写了一篇文章介绍欧洲10年代前后的“野兽派”画家的现代创作,发表在南通师范学校的校刊上。1920年陈师曾拿起捍卫传统文人画的旗帜,但在1912年陈师曾却推荐和宣传正在发生的马蒂斯等人非常新颖的艺术。难道在陈师曾的眼中真的就如同我们所描述的那样只看到传统而没有看到他者吗?这个问题我们该怎么去解答?今天我们不需要一个答案,答案我现在就可以告诉大家,这批传统派画家绝不是固步自封的,他们的画面中一定有非传统的体验和非传统的吸收。但这不重要,因为任何一个答案都是摆在那里,关键是我们怎样去寻找答案和让它呈现出来并丰富我们的体验,即用什么方法说出这个答案,这才是最重要的,是我们能够继续进行下去的一个很有意思的点。

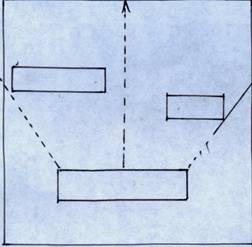

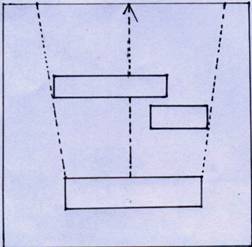

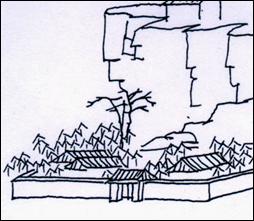

原本中分散的空间布局 临本中被聚拢的空间布局

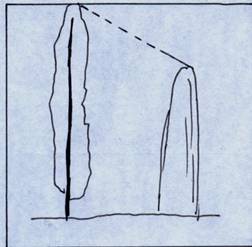

原本中平行的树之间的关系转化为临本中运用透视手法处理后的树之间的关系

在描绘c区与f区的过程时,金城进行了一些改动

我看到很多传统画家作品中都有非传统因素,但是我却说不出来。当时我与其他学者和老先生沟通时,他们就在质问我:“这个杯子里的水有上下两层,上面是浅色的,下面是深色的,你怎么就能够说这个浅色的就不可能是中国自身的,而一定是外来的呢?”所以怎么能把这个问题像解绳索一样解开,这成为我这几年一件很愉快的工作,我要找到一种很有意思的方法把这些东西说出来。这里有两张图片,我看到这两张图片的时间间隔一年半。这张彩色图片的是金城于1911年在上海画的。如果说在民国“京派”之所以能成为“京派”,金城是不可被遗忘的一个人,他当时被称为北京画坛的教父。1905年,金城在上海法租界司法部门做过官员,他在晚清担任过与司法有关的职务。1909年他代表清廷到国外去考察监狱,考察完回到中国正好赶上1911年辛亥革命,清政府已经倒台,于是他滞留在上海,在上海画了这张画。这幅画的题跋上说:多年前他在北京一个藏家里看到署款为马远的一张宋画,但是他个人认为这张画应该是后人落款而为元人画风,其皴法和笔线是文人画风。他在上海凭记忆背临了这张画。当我看到金城这幅作品的时候,我就觉得这幅画不对劲,又是背临的,临本与模本肯定有变化。背临是摹本不在眼前,但是又力图跟模本相一致。这时候我们讲一点,如果现在回忆起一个小学同学,你可能想不出来他明确的容貌,但是你能分明感觉到他就在那,如果你一定要把这个人的形象想出来的话,后来你生活中的视觉经验,对人的体验和感受就会修正这个人在你脑海中的形象。我们的体验对过去的模本是不断的修正,所以想和模本画的完全一致,但是最后却不一致的那部分恰恰呈现出分析的当量,这个当量就是他接受的新视觉的因素。创作这张作品的时候,金城已经出国了,这个模本肯定不会出现在金城眼前。后来我在30年代的《湖社月刊》印刷品中发现了这张画,我立即拿他和临本进行了对照了,我感到我的直觉是对的,即金城在背临的过程中存在了一些视觉修正和修改。首先金城的临古能力让人叹为观止,一幅多年前看过的画,凭记忆能恢复成这样,不是一般人具有的能力。但是即使这样,这件临本依旧发生了视觉变异。我对这两张图不停的思考,能够明显感觉到不一样的地方是中景这个区域。中景中的两颗树在金城的作品中依然存在,但是有些变化。树的变化首先引起我的注意,因此围绕这棵树的变化我开始进入到一种思考状态中,这个树为什么会在临本中缩小呢?临本中的中景区域是被抬升的,而且是往中间聚拢的,后面的山是被瘦身的,山被瘦身后带来的视觉变化是被推远的。这两座山便是我们平时看到的视觉经验,而在原本中是需要通过绘画经验重新还原出一个前后关系,它形成的是另外一种体验。于是我们发现这里面山的关系,树的关系,以及其他一些细部的关系都发生了变化。比如说临本中前面这条路是能够走进去的一个空间,而在原本中却不可以。我们还发现两件作品中中景的围墙也发生了变化,原本中的围墙和山体之间是没有空间的,这个围墙不像是一个院子墙,像是防止山石滑坡的墙。但是在临本中,金城进行了主观无中生有的改变,围墙里填了房子,树木,把空间让出来,于是成为了院落的围墙,这些变化无疑给我们带来了一种感觉,即金城的空间体验已经发生了转变。金城对这张原画的体验在皴法、笔触上,例如披麻皴的运用和原作是一脉相承的。对于这幅画,我开始试图做了这样一个分析,这个分析是冒险的,因为传统中国画的分析是一种体验式的研究,强调对绘画局部语言感受性的研究,但是这种感受性的研究一直无法获得学理化的表述方法,这带来一个非常大的问题,因为我们现在学理化的表述方法来源于理性的方法,而理性是可以还原的,它来源于科学的神话。在这样一个基础上,我们传统感官体验性、注重感受的研究方法很难进入学理化的表述。比如说“气”,稍微有点科学方法的如徐邦达先生强调通过注录考证式,也就是文字性考证,绘画自身的辨析一直是中国画研究中最大的难题。我也不知道怎么解决这个难题,因此我找了背临这种特殊形式的例子。我大胆采用了一些自己想当然的新方法,但是也只是解决局部问题。我认为这个方法也是可以放大到整个中国画研究的。我对这幅画进行了A:远山,B:近山,C:近景,D:中景之间过渡区,这四个由远及近的景块。我们看原本和临本发生了怎样的变化?我们会发现原本是一种左右分散性的,但是到了临本,却把左右区域聚拢,原本中树之间的平行关系转换为临本中的前后透视关系。临本在假设的平面中,将远处的空间收缩了。中国画的空间是非常主观化的,因为所有的时间都是空间的转化,中国画里的时空是可以改变的,相当于看一个景观,眨十次眼睛,每次眨眼睛的最大形象记忆叠合在一起就成为中国画里某一个景象。所以像《富春山居图》经过三、四年才得以完成。原因就在于每次画完有个最大的印象,还可以叠加到原来的空间中去。原本中的叠加是以平面形式的,是靠绘画的语言疏密、浓淡关系来进行调整的。但是在金城的作品中发生了变异,这种变异可以用这样一个图示意:这是原本的山石关系,这是临本的关系,也就是说在金城的眼中,这个世界在绘画中是被挤压了一下,这种挤压是来源于什么呢?我们进一步的追问c和f区。这个f区中的c区中在原本中是一个典型的中国画经验,不会考虑到转折问题。在金城的记忆中第一眼看到院落,第二眼站在高处看见山石,他靠绘画语言、疏密关系组成画面,显然金城在画这块区域的时候记忆发生了错乱。他不记得围墙后面是什么了,我想他可能是记不清楚,记不清楚的时候他就会自己编织,无中生有的在这里面填了房子,房子使一个空间出现,于是他便造出了一个进深空间。这种进深空间产生在1911年,我们可以看出,在这个临本中,金城实际上对原本的某些进行了改动,这些改动不仅体现在大的视觉经验中,同时也体现在画面细微的地方,并且在画面细节中他采用了无中生有的方法解决他记忆中不准确、不清晰的地方。就像刚才我们一直强调的,我们对一个远景的记忆一定是一个近景的记忆来对它修正的。金城在1911年这样一个临摹事件中,原画是被近处的记忆所修改的,这个记忆在什么地方?就是他代表清政府去西方国家进行监狱考察。他是很勤奋的一个画家,他有对18国游记的记录,记载了他在国外考察监狱的同时,考察了很多博物馆与美术馆。他有大量的西画阅读经验。还有一个背景就是他曾到英国留学,而且画这张画之前他刚刚出国走了一大圈,并且在每个国家都体验了西画,大量阅读了对西画和中国画的分析和比较文献。金城对空间的修正是来源于游历西方吗?我是可以做出这样一个假设和推导,但我们不做绝对推论。

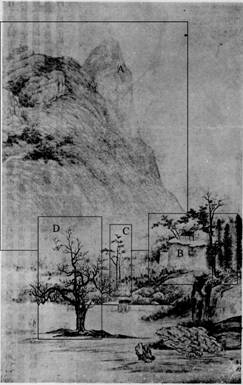

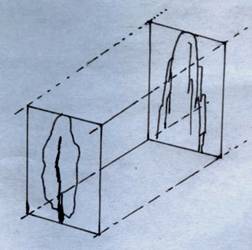

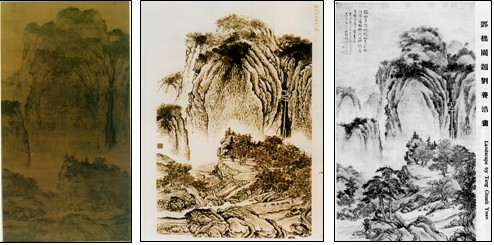

范宽《谿山行旅图》 董其昌临《谿山行旅图》 金城徒临《谿山行旅图》

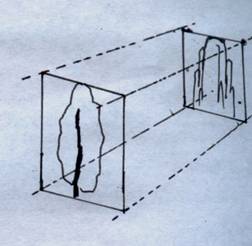

我们来看另外的作品,这张是经典的《谿山行旅图》,在后世有很多临本。我们看中间的临本最早来源于董其昌给王时敏学习用做的临本。后来金城也临了这套作品,金城临的是董氏的模本,是缩小版。当时金城掌握话语权,他能借到很多东西给他的学生临摹时使用。第三幅是金城的一个学生临摹出来的,金城的学生肯定听从了金城指导。我们看一下金城的学生临出来的和模本又有什么样的变化呢?宋画的崇高感来源于视角的拼贴,中国古画时空互文,时空不是一个自然眼球看到的世界中的逻辑,而是眼球在不断的运动过程中,每一次记忆中单片的最大特征化的碎片互相叠合起来的时空。这种感觉来源于时间因素,实际上中国文化中对时间因素没有太大的体验。虽然中国文化是强调历史记录的,但是在中国文化所有的形态中,没有从一个点到另一个点流淌的单维时空概念,而是时空的互相叠合。于是最后只是在枯笔淡墨之间,一点不识人间烟火气,便是中国画。在这样一个文化中强调的是崇高感,在这幅《谿山行旅图》也是可以找到的。这幅原作是有三个视角点构成的,在这个坡的地方,他的视角是人站在这块石头之后基本上约等于平行状态看到的。然后中景的景致是人站在石头之上,以斜四分之三倾斜角度看到的。所以这个地方本来是有个桥,桥沟通的是这条路然后在这里消失。其间有商旅,在拐角处很小的地方有个僧侣,这是远瀑,这块是人平行于山悬空看到的景象。三个视角的转换是由这三个视点组合的,这三个视点的拼贴形成了一个远山排山倒海压过来的感觉,形成了视觉上的压迫与紧迫感,这一种是象征性的空间和体验。大概而言是从僧侣到商人中间的景致然后到远处的无人之境,整个作品还是有象征性和体验性的。但是我们看到临本上这些东西明显的发生改变,这个改变在于远山由一个崇高的、超世俗的远山,变成了我们视觉经验中秀美的远山,这种变化就在于远山空间的压缩。尤其注意在山近景中的空白区域无中生有加了高树,一旦加了高树就改变了上面这个区域的空间,空间就被收缩,于是我们便感觉到了一个进深空间的变化。

《谿山行旅图》的三个视点

我们再看这幅陈半丁的作品,一个平面上空间延伸深入进去在中国画传统绘画中是很难具有这样一个绘画经验的。这幅是齐白石的作品,我们可以看出在很多齐白石的绘画中,有一些很难想象到的东西,特别是在这个作品中,前景处伸出一块实实在在的地面和路径的水线,这在中国传统绘画中是不会出现的,因为传统中国画中永远是一个个平面拼贴在一起的,不存在一个平面与一个平面之间纵深的过度关系。所以传统中国画只有山林之美而缺乏从林之美,但是在这样一个山水画里面我们会发现从林的这种空间性。前面我们说了几位我们印象中所谓的传统派画家,除了视觉还有没有别的直接可以说明他们对于西画或者其他绘画样式的学习呢?我看余绍宋在两处题跋里面反复强调一点:“昔人作远山必在树边,西人作远山必在树际。于是,今人作画故猜其意而为之。” 猜其意而为之是猜昔人而为之,所以他在文献中多次提到了西方山水风景画风格。另外这张画可能北京画院收藏的陈师曾画的一幅花卉,边上长长的题跋是纪念陈师曾的。题跋也专门点到了陈师曾这样一位民初的画家对于西画新的时空经验学习和体验。我们看看金北楼甲子年另外一张临摹青藤法的画,青藤的葡萄是“墨点不多,泪点多”,没有葡萄的球体空间。这个是深山中无人采摘的葡萄,中国文人有一种情绪叫做自我哀悼的情绪。从屈原开始,屈原就把自己比喻成芳草幽兰,喻托了文人另外一种心思:我在深山中,无人可赏,就是怀才不遇,所以引发了隐居情绪。但是,徐渭这种墨点不多泪点多、野老无人摘的葡萄表达的是怀才不遇的寂寞情绪。他肯定不会强调葡萄给我们带来的视觉感受。而是我们眼睛中被记忆化、情绪化、感染化的一种表现意志的葡萄,所以才有墨点的散乱和凌乱感,它构成了一个人的情怀。但是到了金城的临摹,在他的作品中出现了很重要的球体高光。大家注意一点我找的例子都是他明确提出临摹的哪幅作品。如果说空间的改变有可能是中国画中自身产生的一种偶然现象,但是出现球体高光这种现象绝对不是偶然的。因为球体就预设了一个对自然观看的视觉经验。我们再看金城画的另外一张作品里的琵琶甚至出现了补色关系,如果有西画学习经验的便可以看出枇杷的画法就是西画中画苹果的水粉画法。这些作品是金城画的博物图,我们试想金城学习西画的途径还有哪些?这种博物图是不是也算其中一个途径?当时去日本留学的鲁迅、陈师曾都学过博物,20世纪初期所有的东西都带有功利主义,就是说图像应该改变我们。博物除了再现真实性还存在科学性,科学一直是20世纪试图引进的一个思想神话。博物一方面有表现自然的审美性,同时又有表现自然的科学性,所以当时有很多画家都受到它的影响。金城对西画的学习除了来源于他对西画的体验和观摩,还来源于他对一些博物图卷的学习和描绘。这个博物图的图像经验对于像金城这样的画家来说打开一条通路,在传统绘画中融入其他绘画方法提供了一个方法。比如这个《三公图》里面的草坡是完全具有中国画趣味的,强调笔法和笔触的编织关系。在画鸡的时候我们明显感觉到博物图的描绘方法渗透到中国画的塑形观念中去,从而改变了中国画的趣味,改变了在平面关系中缺乏对空间和景深关系的体验。于是在民国初的这样一批中国画里面我们可以发现一种奇异的他者的视觉。往上追溯,在任伯年时代这种情况便有了,关于任伯年对西画的学习学术界有争论,我认为任伯年确实受过西画的影响。任伯年有个习惯就是经常拿着炭笔条画速写。他对西画的学习不同于建国后那批画家学习西画,他学习西画跟上海一个叫土山湾地方有关系。土山湾建立了一批教堂,培育了一批能够真正握西方造型经验中国本土画家,这批人在20世纪上海的美术教育中起到了很大作用。据说任伯年也在土山湾学习过。由此我们可以打通整个脉络,京津那批传统派画家绝不是简单的固步自封,他们生活在视觉多元化的空间中,每一个文化主体试图从自己的立场中去吸纳各种力量的元素,构成的是一种渐进式改良。他远比认为中国画就是线条,西方画就是造型,两者加起来就是中西合璧这种方法要好的多。从这个角度来说我们会发现在他们的眼中绘画是没有中和西的区别的,绘画只有个人感官体验中的细微的差异。金城、任伯年的改造不去张扬某种特征性,他们只是在自己的视觉阅读审美中去把握和扑捉某些细节能感触到自己的配方,然后与以前的配方想调和与改造。他就像一个私家厨子,是一个既会淮扬菜里某些细节的味精调放,也会熬制粤菜里面某些高汤,还会川菜里面某些味重的东西,进而调出一种新的菜系就是私房菜。这个配方恰恰可以构建出在20世纪无论是绘画史、文化史还是政治运动史中一直被大家忽略的改良路线,一种温和的、渐进的,以渐变模式为前进的改良路线。所以谈北京地区传统派画家作品中的非传统因素并不是不是为了简单告诉大家一个答案,而是提供一个新的方法去理解这个问题,并且打开一个问题的体验大门。这个大门是我们所有人的行为运动中,无论是文化,还是文化的物化物种,都存在着一个温和、渐变的线索,而这个线索是所有人类文化运动中最和畅的一个线索。任何激烈的、动荡的东西往往都不能真正的实现激烈运动所预设的目标。绘画史的研究可以进入到人文史,我想这也是现在绘画史所承载的人任务。绘画史绝不是在做绘画内部的裁判员,我今天这个讲座也试图想告诉大家我是做艺术史研究的,但绝不是服务于某些画家作品做裁判员的。正如艺术史家或批评家和画家、艺术家一样,是在用自己的材料来扑捉自己对世界的感触经验,然后把这种感觉经验表达出来,当成功之后就会成为一个新的推动。所以一切绘画史的元素是在这样一个无中、无西、无古、无今的、个人的审美经验中去寻找自己感知世界的通道,今天讲座到此结束,谢谢大家!

感谢杭春晓博士如此激情澎湃、浓度极高的讲座,今天的讲座给我最大的感触是杭老师并不是在做一个简单的知识的罗列告诉大家简单的关于京派状况的信息,而是提供一个方式把我们带入了一个思维的新的体验之中。这种方式结合我自己的感受有两种:第一种是直观的,我们的眼睛是不是在调动我们头脑的思考,视觉经验是不是能够调动到心里重新溶解。再有,当我们体验之后,我们用一种什么样的逻辑将这种体验概括和梳理,春晓老师给我们提供了一个重新观看20世纪京派艺术家的变化以及在他们的人生旅途中如何使他们的感受融合在作品里的一种方法。这是我在讲座之后的感受,感谢春晓老师精彩的讲解。